A traduction of this text in english is available here.

On essaye de nous convaincre depuis les années 70 que le « changement climatique » serait un problème environnemental global, à résoudre à l’échelle planétaire. Que ce « problème technique » nécessiterait une gouvernance, au sein de laquelle le problème écologique serait recyclé en marchandise globale. Certain.es militent donc pour un Green New Deal, se félicitent du fait que l’écologie est enfin inscrite à l’agenda politique, se rassurent en croyant que le réchauffement climatique est enfin pris en compte par les COP 21 et suivantes.

Nous avons compris que derrière les déclarations d’intention, la critique des émissions de gaz à effet de serre n’était qu’une mutation technologique. Nous avons vu comment un marché spécialisé dans l’échange de « crédits carbone » permettait aux entreprises du monde entier de continuer à creuser des mines, à fissionner des atomes, tout en bénéficiant d’une reconnaissance pour leur « action écologique ». Raser des forêts au profit de la monoculture, exproprier les populations locales et polluer toute la planète mérite bien un vernis écolo, non ?

Nous avons compris que derrière les déclarations d’intention, la critique des émissions de gaz à effet de serre n’était qu’une mutation technologique. Nous avons vu comment un marché spécialisé dans l’échange de « crédits carbone » permettait aux entreprises du monde entier de continuer à creuser des mines, à fissionner des atomes, tout en bénéficiant d’une reconnaissance pour leur « action écologique ». Raser des forêts au profit de la monoculture, exproprier les populations locales et polluer toute la planète mérite bien un vernis écolo, non ?

Exploiter et protéger ne sont finalement que les deux facettes d’une même pièce.

On aurait pu se laisser séduire par le discours appelant à l’écoresponsabilité, se prendre au jeu du « consomm’acteur », nous efforcer d’avoir un « développement durable » et une « responsabilité individuelle. » On aurait fait semblant de ne pas voir qu’ils utilisaient l’argument écologique pour verdir une domination de classe.

Ce serait donc ça leur écologie 2.0… Les nuisances sociales et environnementales d’un système capitaliste, fondamentalement patriarcal et colonial, sont transformées en simples problèmes techniques, en externalités que des gestionnaires et géo-ingénieurs devraient prendre en compte et intégrer dans leurs algorithmes pour pouvoir continuer comme si de rien n’était. La technique nous laissant croire à la capacité d’une maîtrise totale et généralisée de la terre.

On se serait laissé.es berner par l’idée de « transition énergétique », ça nous aurait convaincu.es que ça permettrait d’alimenter la croissance et de sauver la planète ! D’avoir un développement durable quoi !

Mais on a bien saisi que la dématérialisation générale, vantée partout au nom du Cloud, nécessite des infrastructures qui, elles, sont bien polluantes (antennes 5g, câbles sous-marins ou data-centers…), et qui impactent notre environnement, les vivants qui y demeurent et nos manières d’être.

On ne peut plus se voiler la face. Les technologies numériques sont très gourmandes en électricité. Qu’il s’agisse de l’extraction des matières premières utilisées, de la fabrication de ces objets ou du stockage ou du transport des informations nécessaires à leur fonctionnement, c’est un véritable désastre.

On voudrait quand même nous faire croire que la boulimie électrique de ces technologies peut être assouvie par la « transition énergétique », mieux, que numérique et électrique se renforcent. Pour cela, il faudrait de la data, multiplier les capteurs et les algorithmes afin d’alimenter l’intelligence artificielle qui s’immisce chaque jour un peu plus dans nos vies. À l’instar de la main invisible du marché, censée réguler les différends entre les humains, la main invisible du numérique nous permettrait de rendre le système plus fluide et mieux gérable, en réduisant le réel à des données chiffrées transitant via des flux.

Il s’agirait d’optimiser la productivité de la terre devenue machine et de ses habitant.es. En évitant embouteillages, pics de pollutions et de consommation, inflations, comportements suspects, plus rien ne ferait obstacle au fonctionnement continu du système productif et à la circulation de ses flux. Pas d’interruption, pas d’intermittence, l’ordre électrique s’en assure. Il serait la condition sine qua non de la possibilité de la vie sur terre.

Le terme même de « transition énergétique » est usurpé. « Transition » supposerait le passage d’une source d’énergie à une autre, alors qu’en réalité les nouveaux modes de production d’électricité (biomasse, photovoltaïque, éolienne, méthaniseur, hydrogène, etc.) ne font que s’ajouter aux anciens et s’appuient même largement sur eux.

Quelle qu’en soit la source, la production d’électricité contribue au désastre en cours.

On nous a endormi.es avec la berceuse de l’abolition de l’esclavage et de la décolonisation. Pourtant le marché de l’énergie est détenu, en grande partie, par des multinationales, soutenues par des Etats. La France continue de déployer son armée pour « pacifier » des zones en Afrique, enfin, plutôt pour s’assurer que l’extraction d’uranium nécessaire à l’« indépendance énergétique française » se poursuive sans obstacle. Notre mode de vie occidental, urbain et technophile, repose sur un extractivisme forcené. Éoliennes industrielles, véhicules électriques, smart phones et ordinateurs nécessitent l’extraction extrêmement polluante de matières présentes en très faible concentration dans la terre. Les populations locales sont exploitées et intoxiquées, leur environnement est irrémédiablement pollué, entraînant bien souvent des exodes vers les centres métropolitains, lorsque produire les moyens de sa propre subsistance est devenu impossible.

On nous a endormi.es avec la berceuse de l’abolition de l’esclavage et de la décolonisation. Pourtant le marché de l’énergie est détenu, en grande partie, par des multinationales, soutenues par des Etats. La France continue de déployer son armée pour « pacifier » des zones en Afrique, enfin, plutôt pour s’assurer que l’extraction d’uranium nécessaire à l’« indépendance énergétique française » se poursuive sans obstacle. Notre mode de vie occidental, urbain et technophile, repose sur un extractivisme forcené. Éoliennes industrielles, véhicules électriques, smart phones et ordinateurs nécessitent l’extraction extrêmement polluante de matières présentes en très faible concentration dans la terre. Les populations locales sont exploitées et intoxiquées, leur environnement est irrémédiablement pollué, entraînant bien souvent des exodes vers les centres métropolitains, lorsque produire les moyens de sa propre subsistance est devenu impossible.

Des firmes européennes, comme l’Espagnole Guascor ou EDF Énergies Nouvelles, implantent des centaines et des centaines d’éoliennes sur des milliers d’hectares dans toute l’Amérique latine, avec la même obsession que leurs ancêtres pour la canne à sucre et le tabac. On a du mal à concevoir l’ampleur de la violence qui accompagne l’appropriation de ces territoires par des entreprises qui nous sont si familières.

Transformer un territoire habité en zone industrielle implique nécessairement que ses habitant.es en soient dépossédé.es, cela commence sur le plan juridique et s’achève sur le plan écologique.

L’instrumentalisation politique, les pots-de-vin, la corruption, mais aussi le recours aux pistoleros et à des groupes armés, se soldant par des assassinats si la population résiste trop, sont monnaie courante au Mexique. Le but reste d’assurer l’acceptation du projet par la population locale, mais surtout de briser la propriété communale des terres. Une fois la propriété privée instaurée, il est plus facile à l’entreprise de faire pression sur les propriétaires isolé.es. C’est un instrument de contre-insurrection très efficace, qui provoque inévitablement des tensions, des conflits et, in fine, un déchirement des structures sociales et des communautés indigènes, autrement acculées par la destruction de l’écosystème et de la forme de vie dans laquelle elles s’inscrivaient. Le vide laissé par cette déliquescence favorise les narcotrafiquants dans l’exercice de leur domination.

On peut affirmer que l’État français, avec sa filière électrique, poursuit sans vergogne son œuvre colonisatrice, qu’il est responsable de meurtres au nom d’une écologie mondiale.

Invisibilisant cette colonisation, on essaye de nous faire croire qu’avec l’éolien participatif nous aurions la possibilité d’impacter les décisions politiques, de participer à la démocratie, que cela renforcerait notre pouvoir d’agir et notre autonomie. Il nous est offert de nous rendre aux consultations publiques, lorsque des entreprises sollicitent notre voix, et de donner notre avis sur les lieux où implanter cette nouvelle source d’énergie. On nous invite à installer des panneaux solaires sur nos toits ou à lancer notre propre projet d’éolien, avec notre village. On voit bien que le participatif est la mode partout, dans tous les nouveaux projets industriels et urbanistiques.

Il est clair pour nous qu’une éolienne connectée au réseau d’EDF, installée sur notre territoire, ne fait pas baisser notre facture et ne nous confère aucune autonomie supplémentaire. On sait trop bien que nous sommes dépendant.es d’EDF et de ses sous-traitants pour extraire, construire, transporter, installer cette éolienne ou ce panneau solaire. Que nous en sommes aussi tributaires pour l’entretenir, la démanteler, la recycler. On sait trop bien que nous n’aurons aucune maîtrise de cet outil, aucun nouveau savoir-faire, aucune autonomie. Et que l’énergie ainsi produite sera de nouveau balancée sur un réseau très haute tension, qu’elle ne nous appartiendra jamais, mais sera vendue sur le marché, pour alimenter des infrastructures bien loin de chez nous, qui fabriquent des produits polluants.

Quant à participer à la démocratie, quelle vaste blague ! Les consultations publiques et autres enquêtes, qui bien souvent expriment un large refus de la part de la population, sont toujours ignorées. Elles participent seulement à donner l’illusion d’une démocratie et lorsque arrivent expropriations, expulsions, et finalement accaparement des terres par ERDF, le masque tombe.

Le renouvelable participatif n’est qu’un vernis démocratique pour masquer le mensonge de la transition énergétique.

Si l’électricité semble aujourd’hui si indispensable à nos modes de vie, c’est qu’elle les a fortement influencés.

Au XIXe siècle a lieu un changement important dans l’histoire des énergies : à l’usage de la force vive de l’eau, on préfère désormais le charbon et son nouveau convertisseur : la machine à vapeur. Jaillissant des entrailles de la Terre en même temps qu’elles les creusaient, voici surgir les cités ouvrières minières au beau milieu des campagnes. Achevant de prolétariser cultivatrices et fermiers, elles transforment les pâtures en terrils et les hameaux en ghettos. Malgré le fait que son extraction implique des coûts humains et financiers, l’aspect délocalisable et accumulable du charbon en fait l’énergie parfaite pour dompter les prolétaires : il permet la centralisation d’une production ayant un rythme constant et régulier, lorsque l’usage de la force hydraulique s’organisait nécessairement aux périphéries et autour des fluctuations de l’eau, qui rendaient les journées de travail irrégulières.

C’est le temps de la « Révolution industrielle », des exodes ruraux, de l’organisation scientifique du travail et de sa centralisation dans des usines pensées sur le modèle des prisons, véritables instruments de domestication, assurant hiérarchie et dépendance des ouvrier.es. C’est à cette même période que l’on voit apparaître une nouvelle science, la « thermodynamique », qui permet d’asseoir l’industrialisation croissante. En effet, elle participe de la construction du concept d’énergie.

L’énergie des corps au travail devient le nouvel étalon à l’aune duquel sera désormais mesurée et quantifiée la dépense énergétique. Autrement dit, ce concept permet de mesurer la capacité au travail de toute chose et transforme le monde en un vaste flux dont il est possible de tirer une production. Il est désormais possible de comparer un cheval et un wagonnet de charbon, un fleuve et une parcelle ensoleillée, une forêt de chênes et un tas de déchets, selon un critère objectif et quantitatif. De la tonne d’équivalent charbon au franc, du kilowattheure à l’euro, l’énergie présente un équivalent économique direct.

Le réseau électrique qui apparaît au XXe siècle concrétise cet aplatissement de phénomènes. Il transforme des matériaux éclectiques et capricieux en ressources homogènes et manipulables. Elles sont la base d’un investissement prometteur : l’énergie c’est le sang de l’industrie, le nerf de la guerre, le fondement de la civilisation moderne. Le temps et l’espace pourront désormais être soumis à la temporalité continue de la production.

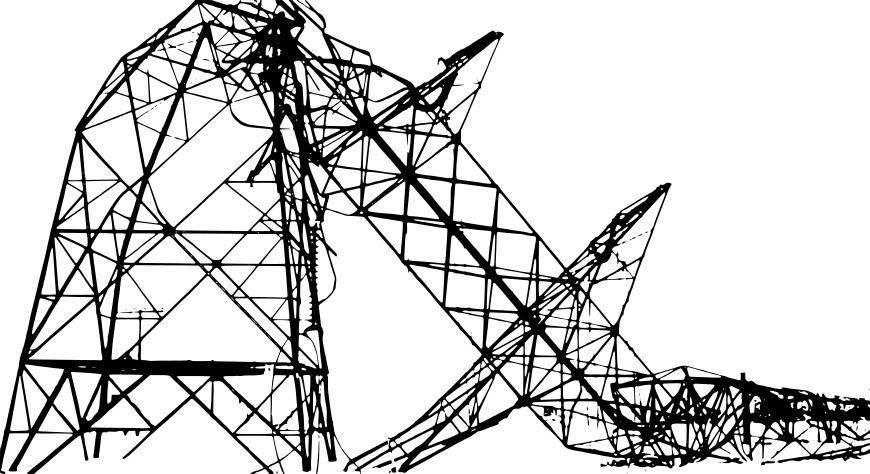

La métastase électrique se répand, invasive, c’est le temps des couloirs de lignes Très Haute Tension qui conquièrent les campagnes, dans la lignée de leurs aînées ferroviaires et télégraphiques. Si celles-ci furent parmi les premières infrastructures coloniales, rendant possible l’acheminement des matières premières, les lignes THT qui apparaissent en France après la Seconde Guerre mondiale sont la redite de ce processus de colonisation, mais cette fois-ci, interne.

Jusqu’à l’entre-deux-guerres, on pouvait encore trouver dans les villages des systèmes autonomes de production d’énergie mécanique, éoliennes de pompage, moulins à marées ou les premières éoliennes électriques. Puis les Lignes THT envahissent peu après les campagnes, sous couvert de « service public », et cachent une réalité plus brutale de centralisation de l’énergie, de perte d’autonomie, de mise au travail des espaces « improductifs ». Le territoire est quadrillé. Les centrales, ces cathédrales modernes, s’imposent dans les espaces ruraux les plus disponibles quand les éoliennes industrielles et les photovoltaïques couvrent le moindre hectare « inexploité ».

Il faut dire que les réseaux techniques territoriaux, qui apparaissent à partir de 1800, sont intimement liés au développement urbain. Ils s’inscrivent dans une logique, historiquement marquée par l’idée de croissance et par le mythe du progrès.

Le cœur des métropoles, lisse et gentrifié à souhait, verdi de quelques nouveaux arbres, devient ainsi le lieu privilégié d’une consommation et d’une connectivité absolue, lorsque les quartiers périphériques voient s’ériger barres d’immeubles, zones industrielles, transformateurs électriques, déchetteries et industries polluantes… et se déployer la répression policière.

Le pendant de leur chère smart-city, intelligente et connectée, est la « safe-city ». Les caméras se répandent, dopées aux big datas : reconnaissance faciale et vidéo verbalisation, drones et détecteurs de mouvements aux frontières, caméras thermiques et infrarouges, profilage sur internet et anticipation des conduites dites « anormales ». Plus rien ne doit désormais échapper à l’œil omniscient de la technologie du contrôle. Multinationales, États et forces armées travaillent main dans la main pour s’en assurer.

L’aristocratie et les grands propriétaires terriens avaient déjà soumis, éduqué, taxé, dressé, marchandisé et standardisé les pratiques de culture. Ils avaient contraint à la mécanisation, détruit les sols, provoqué l’exode, brisé les communautés. L’écosystème naturel et social de ces territoires périphériques n’avait plus lieu d’être. Le modèle agro-industriel, sa pétrochimie et sa génétique, aidés du remembrement, continuèrent à optimiser les rendements et permirent de grignoter plus de terres. Aujourd’hui, les fermier.es ne sont plus paysan.es mais « industriell.es », armé.es de drones à caméras et de logiciels de calculs de la productivité pour chaque centimètre carré de surface. Éoliennes ici, méthaniseur par-là, panneaux solaires partout, ils et elles ne produisent plus de la nourriture, mais de l’énergie, achevant l’industrialisation générale.

L’aristocratie et les grands propriétaires terriens avaient déjà soumis, éduqué, taxé, dressé, marchandisé et standardisé les pratiques de culture. Ils avaient contraint à la mécanisation, détruit les sols, provoqué l’exode, brisé les communautés. L’écosystème naturel et social de ces territoires périphériques n’avait plus lieu d’être. Le modèle agro-industriel, sa pétrochimie et sa génétique, aidés du remembrement, continuèrent à optimiser les rendements et permirent de grignoter plus de terres. Aujourd’hui, les fermier.es ne sont plus paysan.es mais « industriell.es », armé.es de drones à caméras et de logiciels de calculs de la productivité pour chaque centimètre carré de surface. Éoliennes ici, méthaniseur par-là, panneaux solaires partout, ils et elles ne produisent plus de la nourriture, mais de l’énergie, achevant l’industrialisation générale.

La centralisation de l’énergie nous fait perdre ce qu’il restait de nos usages sociaux et communaux, lorsque la numérisation croissante accentue l’individualisme ambiant et crée une multitude de solitudes à la place de nos communautés. On a perdu nos liens d’interdépendance.

Les barrages hydroélectriques, par exemple, intègrent la rivière au système électrique, dans un seul but : produire de l’électricité. Or, cela se produit à l’exclusion d’autres usages qui dessinaient toute une organisation sociale autour des bassins-versants et qui s’inscrivaient dans une relation directe avec les vivant.es partageant cet environnement ; le cours de l’eau et ses variations saisonnières, les moulins en aval, les poissons…

L’électrification de la société et l’intensification des flux ont également modifié notre rapport au temps. Puisque rien ne doit jamais s’arrêter, l’hétérogénéité des rythmes biologiques, sociaux-culturels et écologiques n’a plus lieu d’être. Seul compte le temps contrôlé et comptabilisé de l’activité productive. Nous sommes endoctriné.es par les concepts d’optimisation et de rendement.

La numérisation du monde et les prothèses qu’elle nécessite génèrent de nouvelles dépendances et modifient nos capacités cognitives. Ce sont désormais les machines qui nous permettent d’accéder au monde. L’humain.e de l’an 2000, dont l’imaginaire est colonisé par un délire technophile et progressiste, se laisse peu à peu devenir cyborg, jusqu’à achever le rêve de la modernité, finalisant le transfert de l’humain vers la machine. Celui-ci est la nouvelle frontière à dépasser : il ne serait pas assez rapide, pas assez intelligent et trop sensible aux affects, cela justifierait que l’on fasse confiance aux machines pour penser, prédire ce qui va arriver et prendre des décisions à notre place.

Si le réseau est indissociable de la pensée ingénieuriale qui l’a fait naître, c’est qu’il porte en lui la rationalisation même. Il est l’incarnation de la « raison graphique », le moyen d’interconnecter chemins et sommets, lignes et points, l’instrument parfait d’une vision politico-militaire de surveillance du territoire et de contrôle des flux. C’est une matrice technique désormais superposée au territoire ; un intermonde entre les corps vivants et la technique ; le véhicule du progrès. Il est devenu une utopie qui se réalise. Et ce n’est pas pour rien si, aujourd’hui, RTE est la star de leur « transition énergétique » : ses réseaux rendent possible la mise en ressource totale du territoire.

On l’aura compris, nous ne sommes pas de celles et ceux qui militent pour un « état d’urgence climatique ». Les décideurs ne se découvrent pas, soudainement, une brèche d’humanisme. Ils nous annoncent surtout qu’il faudra déléguer à un pouvoir centralisé et paternaliste le monopole de la gestion d’une nouvelle crise qu’ils ont largement provoquée eux-mêmes.

La seule réponse qui est donnée à toutes ces « crises », qu’elles soient économiques, sécuritaires ou sanitaires, ce sont des mesures restrictives pour les libertés, des violences, et de brutales avancées dans la centralisation du pouvoir politique. Il n’y a pas de raison qui laisse penser qu’il en sera autrement pour la crise climatique.

Le désastre que l’on vit n’est pas un problème d’ingénieur.e.s qui nécessiterait une ou des solutions pour nous sortir d’affaire. Ce n’est pas une externalité que les gestionnaires doivent prendre en compte et intégrer dans leurs algorithmes pour pouvoir continuer comme si de rien n’était. Notre manière de vivre le désastre consiste à accepter d’aller vers l’inconnu. On ne sait pas comment nous vivrons sans la production actuelle d’électricité. Nous en sommes pour l’instant dépendant.es, certes, mais cela ne nous empêche pas de nous opposer à ce qui nous détruit.

Le désastre que l’on vit n’est pas un problème d’ingénieur.e.s qui nécessiterait une ou des solutions pour nous sortir d’affaire. Ce n’est pas une externalité que les gestionnaires doivent prendre en compte et intégrer dans leurs algorithmes pour pouvoir continuer comme si de rien n’était. Notre manière de vivre le désastre consiste à accepter d’aller vers l’inconnu. On ne sait pas comment nous vivrons sans la production actuelle d’électricité. Nous en sommes pour l’instant dépendant.es, certes, mais cela ne nous empêche pas de nous opposer à ce qui nous détruit.

Si aujourd’hui les gouvernements assument de plus en plus une dérive autoritaire claire, c’est que des mouvements sociaux remettent en question les fondements de ce système tel que le patriarcat, la police, la binarité de genre, le racisme, le néocolonialisme. Nous pensons que c’est aussi le moment d’attaquer l’ordre électrique. Aujourd’hui assis.es autour d’une table, des complicités se révèlent et nous nous prenons à rêver d’une chose…

Cette Chose a pris naissance il y a bien longtemps déjà, dans les luttes autonomes passées, dans les luttes antinucléaires lorsqu’on y trouvait encore une critique radicale de l’Etat et de l’armée, avant de s’enfermer dans un argumentaire purement écologique qui aujourd’hui prône l’industrie du renouvelable. On a pu la trouver au détour de chantiers collectifs en se réappropriant savoirs et savoir-faire. Elle a ouvert des squats, cultivé des terres collectives ou fait du pain à Calais. Plus récemment, on l’a retrouvée au pied d’un pylône en train de le déboulonner, construisant des cabanes ou se baladant dans un bois occupé. Elle se confrontait directement à ce monde en prenant la rue avec joie et détermination, laissant derrière elle les réformistes et leurs outils de contrôle de sa colère. Les ronds-points lui ont appris qu’une multitude de pratiques, de rencontres et de bousculements étaient en cours, que la mise en lien de tout ça, que le fait d’accepter de se laisser percuter par l’autre, loin de son confort politique, participe d’un processus d’émancipation collectif difficilement récupérable.

Pour nous, les luttes écologiques n’ont de sens et ne peuvent réellement avoir un impact que si elles sont menées, non seulement en lien avec d’autres luttes s’attaquant aux systèmes de domination, mais aussi en acceptant d’être traversées par ces dernières.

On a trop souvent été sommé.es de se justifier : « vous êtes contre le nucléaire et l’éolien ? Très bien, mais que proposez-vous ? ». Ce monde est incohérent, absurde, nous ne choisirons ni le SRAS ni la grippe H1N1 ! Leurs solutions ne sont que de nouveaux problèmes et nous ne serons plus les technicien.nes de leur désastre. On ne veut plus passer notre temps à apporter des pansements à ce système de mort.

La Chose s’attaque à EDF, à son ordre électrique, ses infrastructures et sa propagande verte. Nous cherchons à nous réapproprier ce qui, au cœur même de nos vies, est contrôlé et géré par la force de l’État et du capital. Les réseaux électriques sont indispensables à leur suprématie et à toutes les dominations qui en découlent. Nous voulons fouiner, creuser, enquêter, pour anticiper les projets destructeurs que les aménageurs de l’énergie cachent le plus longtemps possible. Nous exposerons leurs abus, leurs déboires et nous fracturerons leur communication rassurante. Nous montrerons que nous sommes capables de connaître dans les moindres recoins ces réseaux qui nous enferment, que nous sommes capables d’en identifier les brèches et de nous y engouffrer avec fracas. Que nous ne les laisserons pas continuer sans vergogne leur délire techno-mégalo-maniaque.

Contre l’éolien, fabriquons des éoliennes ! Réapproprions-nous ces savoir-faire dont on nous a démunis, emparons-nous de ces questions techniques dont on voudrait nous faire croire qu’elles sont trop complexes pour que l’on puisse les comprendre. Laissons la neutralité carbone aux partisan.es du statu quo et rencontrons-nous à l’occasion de chantiers et événements…. Dotons-nous de technologies suffisantes, mais surtout, transmettons les outils, la capacité et l’envie de nuire.

Parce qu’elles sont partout, les infrastructures sont faibles et indéfendables : pylônes, transformateurs, compteurs et concentrateurs Linky, antennes 5G : aucun de ces nœuds énergétiques ne peut tenir sans le consentement de la population.

La Chose n’est pas un collectif ni un groupe fermé. C’est un ensemble de personnes qui se rencontrent, issues d’horizons multiples, déterminé.es à en découdre avec l’ordre électrique et à cultiver l’autonomie énergétique et politique.

Pour les version pdf téléchargeable, page par page ou en livret: